住宅用火災警報器は10年で交換を!!

住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう

火災の発生を音や音声で知らせる「住宅用火災警報器」は、伊丹市では平成18年6月より新築住宅で、平成23年6月からすべての一般住宅で設置が義務化され、当初の設置義務化から10年が過ぎました。

住宅用火災警報器は、古くなるとセンサー等の寿命により交換が必要となります。経年劣化した警報器は火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。火災を感知できなくなる前に、10年を目安に交換しましょう。

設置時期を調べるには、設置したときに記入した「設置年月」、または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。

新しい警報器を購入した際は、本体の側面などに交換時期がわかるように油性ペンで「設置年月」を記入しましょう。

注釈)平成28年度以降、市内において電池切れや本体が故障する事案が発生しています。

取替に関するQ&Aなど 詳細についてはこちら(日本火災報知器工業会のページ)

「住宅用火災警報器を設置しましょう。」「定期的に点検を行いましょう」(総務省消防庁)

点検とお手入れ

(1)住宅用火災警報器がよごれていたら

ホコリが付くと火災を感知しにくくなります。最低限1年に1回は、乾いた布でふきましょう。

(2)定期的に作動点検をしましょう

本体についているひもを引いたりボタンを押して、最低限1年に1回は、作動点検をしましょう。

【正常な場合】正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音が鳴ります。

【音が鳴らない場合】電池がきちんとセットされているか、確認してください。それでもならない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」です。取扱説明書をご覧ください。

注釈)お手入れや作動確認は高所での作業となり、転倒や転落の危険があります。安定した足場を確保して、作業を行ってください。

(3)取り替えのサイン

電池が切れそうになれば、音や光で知らせる機能を有しています。多くの住宅用火災警報器は電池寿命が10年(通常の使用状態)となっており、本体交換のサインにもなりますので、忘れずに交換しましょう。

注釈)電池寿命はメーカー、機種によって異なります。詳しくは取扱説明書を確認してください。

もう住宅用火災警報器を設置しましたか?

伊丹市ではすべての一般住宅で設置が義務付けられています。まだ設置されていない方はお急ぎください!

住宅用火災警報器とは、火災の「煙」を自動的に感知して、警報する機器です。住宅用火災警報器を設置することで、火災の発生を早く知ることができ、逃げ遅れを防ぐとともに、火災による被害を少なくすることができます。

伊丹市では寝室及び2階以上に寝室がある場合は階段の天井等に住宅用火災警報器の設置を義務付けております。なお、台所については、早期に火災を発見できる場所であることから、設置を推奨しています。

設置場所早見表

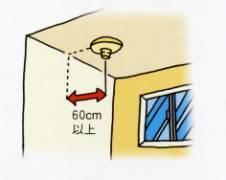

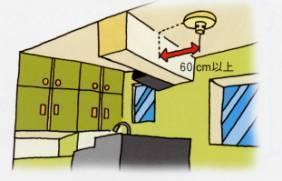

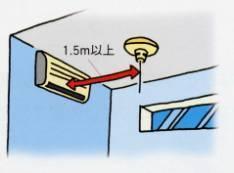

取り付ける位置(天井に取り付ける場合)

壁又は、はりから60センチメートル以上離します。

はりなどがある場合は、警報器の中心から60センチメートル以上離します。

換気扇やエアコンの吹き出し口からは150センチメートル以上離します。

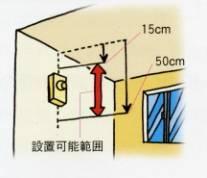

取り付ける位置(壁に取り付ける場合)

天井から15センチメートル以上50センチメートル以下の位置にある壁に設置します。

住宅用火災警報器設置アンケートを実施しています。

消防局では、随時住宅用火災警報器の設置状況アンケート調査を行っています。

下記のリンクより、アンケートへのご協力をお願いします。

設置に関するQ&A

Q1 購入するにはどうすればいいの?

A 大型家電量販店、町の電気屋さん、消防設備取扱店、ホームセンターやネットショップなどで販売しております。

Q2 1個の値段はいくらするのですか?

A 価格は、機能により違いがありますが、数千円~1万円前後のものが多いようです。

Q3 取り付けは誰にでもできますか?

A 壁や天井にビス(留めねじ等)が打ち込めれば、誰にでも簡単に設置することができます。

Q4 点検・維持管理は誰がするのですか?

A 個人住宅等への設置であることから点検義務がありません。自己責任において点検して下さ い。

Q5 就寝の用に供する居室とは?

A 通常寝室としている部屋ですが、日中、居間として用い、夜に布団を敷いて寝る部屋も設置が必要です。しかし、来客のため居室を寝室として使用する場合は寝室とは認めていません。

Q6 住宅防火対策は本来自己責任の分野ではないか?

A 消防法においては、住宅における防火安全性については、基本的に自己責任において安全性を確保すべきとの思想から、規制の対象外でありましたが、住宅火災による死者数が急増していることから、市民社会における自己責任を全うするため、効率的・効果的に死者発生の抑制を図れるよう義務付けが必要となったものであります。

不適切な訪問販売にご注意下さい!

ケース1 「消防署の方から来ました」と消防職員を偽るケース

ポイント: 消防署の人かどうか身分のわかるものを提示してもらうこと(消防職員が販売することはありません)

ケース2 「住宅用火災警報器の点検に来ました」と言って、点検後に高額な請求をするケース

ポイント: 「怪しい」と感じたらその場で断ること点検は個人で容易にでき、点検業者に依頼しなければならない作業ではありません。

ケース3 住宅用火災警報器の点検後、契約書であることを隠して署名を求めるケース

ポイント:事前に見積もりをとり、工事内容をよく確認をすること

ケース4 「設置しないと罰金」とおどし「今だけの特別価格」を強調して買わせるケース

ポイント:罰金ということばにおびえて動揺しないこと(罰則はありません)

ケース5 「自治会で金額を半分負担してもらっているので、消火器を安く買えます」と言い代金を受け取り、後で消火器を持ってくると言い立ち去るケース

ポイント:代金を支払う前に、自治会に事実かどうか確認すること

消防職員や市町村職員などを装って家庭を訪問し「住宅用火災警報器」を売りつけたり、設置や契約を急がせ、不当に高額の請求をする業者に注意。

クーリングオフ制度

住宅用火災警報器の訪問販売については契約(購入)から8日間以内であれば契約を解除でき代金を払う必要がなくなり、また、支払った場合でも全額返還してもらえます。しかし、クーリングオフ制度を活用するには、領収書だけではなく契約内容の詳細が記載された契約書が必要です。

疑わしい事例に遭遇した場合は、伊丹市立消費生活センター等にご相談下さい。

伊丹市立消費生活センター

住所:宮ノ前2丁目2-2(電話: 072-775-1298)

市内において住宅用火災警報器の設置により効果のあった事例

事例 1

50歳代男性が、ガスこんろでシチューを温めるために火をつけ、そのまま寝込んでしまい白煙が室内に充満した。室内に設置されていた住宅用火災警報器(煙式)の警報音に気付いた直上階に住む住民が、鳴動している場所を確認し、直ちに119番通報したため、火災に至らなかった。

事例 2

自宅1階の居室にいた家人が、2階の部屋で鳴動している住宅用火災警報器に気付き119番通報を近隣住民に依頼した。その後、家人が2階を見に行ったところ火のまわりが早く初期消火は断念したが家族3人が無事に避難することができた。

事例 3

1人暮らしの家人が夕食の準備のため、鍋をテーブルこんろで加熱していた。目を離している間に鍋の内容物が炭化して白煙が発生し、台所内の住宅用火災警報器が作動した。東隣のマンションの住人がその住宅用火災警報器の警報音及び音声で異変に気付き、確認したところ白煙が充満していた。住宅内に進入し119番通報した。

事例 4

出火時、建物2階洋間にて息子が就寝用の布団内にて電気あんかを使用し暖をとっていたが、1階のトイレに行った際、2階の各部屋に設置されていた住宅用火災警報器(煙式)の警報音に気付き、慌てて2階の自室に戻ると、布団の足元から80センチメートルくらいの炎が上がり室内は白い煙で充満しているのを発見したもの。その後、父親息子で食器洗い用容器等に水道水を汲み初期消火を実施後、父親が固定電話で119番通報した。

事例 5

家人が夕食のため2階台所で、ガスコンロで鍋を使用して魚を調理し、そのまま火を消し忘れて外出。その後、鍋が空焚き状態になり魚が焦げ、煙が発生したため台所の住宅用火災警報器(壁掛け煙式)が作動し、その警報音を隣人が聞き、消防に通報したもの。

事例 6

家人が昼食のため1階台所で、ガスコンロで調理し、そのまま火を消し忘れて外出。鍋が空焚き状態になり具材が焦げ、煙が発生したため台所の壁掛け煙感知器が作動し、その警報音を隣人が聞き、消防に通報したもの。

この記事に関するお問い合わせ先

〒664-0881伊丹市昆陽1-1-1

電話番号072-783-0799

- このページの感想をお聞かせください

-

更新日:2026年01月23日